地球上で最も大きい陸上動物!

アフリカゾウ

| 分 類 | 哺乳綱・長鼻目・ゾウ科・アフリカゾウ属 |

|---|---|

| 大きさ |

6.4~7.5m (鼻の先端から尾の付け根まで) |

| 重さ(体重) |

メスは2,200〜3,000kg、 オスは4,500~6,500kg |

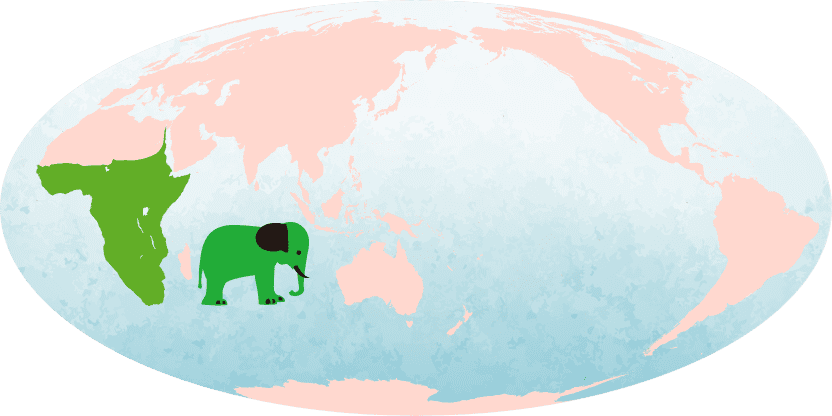

| 分 布 | サハラ砂漠以南のアフリカにまばらに生息(中央アフリカの森林は除く)。 ※ スーダン南部やチャド、ソマリアにも個体群が生存しています。 |

| 寿 命 | 60〜70年 |

| レッドリスト カテゴリー |

危機(EN) |

アフリカゾウの分布図

サハラ砂漠以南のアフリカにまばらに生息

ハローネイチャーのどうぶつたちの

レッドリストカテゴリー

-

DD データ不足 DATA DEFICIENT

-

LC 低懸念 LEAST CONCERN

ハンドウイルカ

タテゴト

アザラシオジロジカ

-

NT 準絶滅危惧 NEAR THREATENED

コウテイペンギン

-

VU 危急 VULNERABLE

コアラ

チーター

ライオン

ホッキョク

グマ -

EN 危機 ENDANGERED

レッサーパンダ

ラッコ

アフリカゾウ

-

CR 深刻な危機 CRITICALLY ENDANGERED

-

EW 野生絶滅 EXTINCT IN THE WILD

-

EX 絶滅 EXTINCT

IUCNレッドリスト(2022年時点)

レッドリストは、絶滅のおそれのある生物種リストです。

IUCN(国際自然保護連合)は、地球規模での生息状況等をもとに独自の基準で評価しています。

とくちょう

01 体のとくちょう・習性・性格のはなし

地球上で最も大きい陸上動物

アフリカゾウ

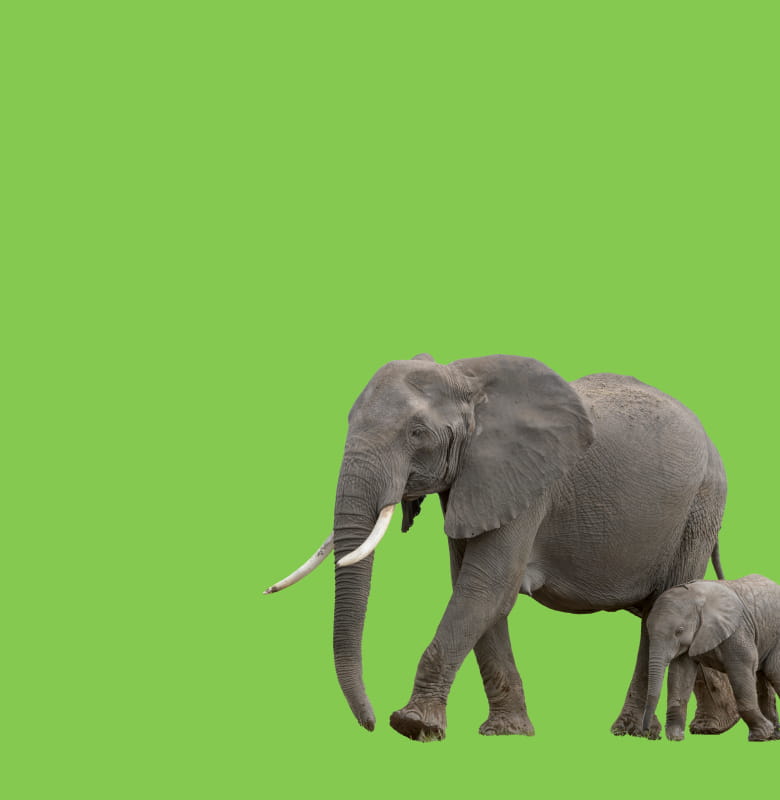

アフリカゾウは地球上で最も大きい陸上動物です。2mにもなる長い鼻は、筋肉でできていて、自由に動かすことが出来ます。アフリカゾウの鼻の先端には、上下に一対のでっぱりがあり、これを動かすことで器用に物をつまむことが出来ます。

また、アフリカゾウは一番年上のメスをリーダーとした群れを作ります。この群れは基本的に血のつながりのあるメスと、その子どもで構成されます。大人のオスは、基本的には一頭か、数頭のオスの群れを作り生きています。アフリカゾウは、鼻で相手をなでたり、様々な鳴き声を出したりして、群れの仲間とコミュニケーションをとります。また、アフリカゾウは脳が大きく、共感性が発達していると考えられ、家族ではないアフリカゾウを助けることもあります。

02 誕生・子育て、家族のはなし

赤ちゃんは仲間のみんなで

教えていきます

アフリカゾウの赤ちゃんは、22ヶ月という哺乳類で最長の妊娠期間を経て、大抵一度の出産に一頭だけ生まれます。赤ちゃんはお腹の中で100kgにもなるほどに大きく成長しており、産まれてすぐに立ち上がって歩くことができます。アフリカゾウでは、群れの仲間のメスたちは、お母さんと一緒になって子育てをします。赤ちゃんは、お母さんからだけではなく、群れの仲間から、食べ物の探し方や鼻の使い方、そして他のアフリカゾウと上手くやっていく方法など、生きるために大切なことを学ぶのです。アフリカゾウの子どもは生後 4か月で乳離れが始まり生後2年で完全に離乳し、8歳になるころには大人の仲間入りをします。成長したメスのアフリカゾウは群れに残りますが、オスのアフリカゾウは独り立ちして群れから離れます。

みんな知ってる?

どうぶつマメ知識

アフリカゾウの大きな足の裏には、とても厚くて丈夫な脂肪の層があります。この脂肪の層は、重たいゾウの体重を支え、クッションとしての働きをします。それだけではなく、ゾウの足の裏には、なんと「耳」のような役割もあるのです。アフリカゾウは、近くにすばやく届く高い声と、遠くにゆっくり届く低い声を使い分けます。この低い声は地面を伝って、なんと10km以上も先に届きます。この地面に響く声を、振動として足の裏で感じ取ることで、アフリカゾウは遠くのゾウとでも、情報の交換を行うこともできます。また、足の裏で地鳴りなどを感じ、危険を察知しています。

文・監修

今泉忠明いまいずみ ただあき

1944年動物学者の今泉吉典(よしのり)の二男として、東京都杉並区阿佐ヶ谷に生まれる。

父親、そしてその手伝いをする兄の影響を受けながら動物三昧の子供時代を過ごす。水生生物に興味を抱き、東京水産大学(現・東京海洋大学)に進学。卒業後、国立科学博物館所属の動物学者として働く父親の誘いを受け、特別研究生として哺乳類の生態調査に参加し、哺乳類の生態学、分類学を学ぶ。その後、文部省(現・文部科学省)の国際生物学事業計画(IBP)調査、日本列島総合調査、環境省のイリオモテヤマネコ生態調査などに参加。上野動物園動物解説員、(社)富士市自然動物園協会研究員、伊豆高原ねこの博物館館長、日本動物科学研究所所長などを歴任。主な著書に「誰も知らない動物の見方~動物行動学入門」(ナツメ社)、「巣の大研究」(PHP研究所)、「小さき生物たちの大いなる新技術」(ベスト新書)、「ボクの先生は動物たち」(ハッピーオウル社)、「動物たちのウンコロジー」(明治書院)、監修書に「世界の危険生物」(学研教育出版)、「なぜ?の図鑑」(学研教育出版)、「ざんねんないきもの事典」(高橋書店)ほか多数がある。70歳代半ばを過ぎた今も自然の中に積極的に出かけ、そこに棲む動物たちの現地調査を行っている。これまで自然と動物との関わりの中で得た貴重な体験を基に、子どもたちのためのフィールドワークをはじめとした体験型イベントを主催する「けもの塾」を2020年に設立。現在、日本各地にてフィールドワークや講演会を精力的に行っている。

ハローネイチャーのどうぶつたちの

大きさ比べ

2002-2005

2002年-2005年に販売していました。

・鉛筆(HB/B/2B)

・色鉛筆(12色/24色)